業界内部の構造分析

「業界の構造分析」では、その業界のルールを把握し、どのように自社のポジションを防衛するのかということであった。しかし、同じ業界内の企業でも戦略の違いによって収益性は異なってくる。マイケル・ポーターは『競争の戦略』の中で、業界内部の構造分析として業界内の企業を戦略グループによって分類する方法を提示している。分類された戦略グループには5つの競争要因による分析方法をほぼそのまま使用できるが、業界の分析で使用された参入障壁の概念は、移動障壁という言葉に置き換えられて使用されている。

戦略による分類方法

同じ業界内の企業でも多種多様な戦略をもっているわけだが、まずどのように戦略を分類するのかが問題となる。ポーターは以下のような次元を切り口として戦略の分類方法を示している。

- 専門度・・・製品、顧客層、販売地域の範囲

- ブランド指向度・・・ブランドの力で競争に勝とうとする程度

- プッシュ型かプル型か・・・最終消費者に直接働きかけるのか、流通産業の助けを借りるのか

- 流通業者の選択・・・自社で行うのか、専門店や総合店を選ぶのか

- 品質・・・製品水準をどの程度にするのか

- 技術のリーダーシップ・・・技術面でリーダーシップをとるのか、他社に追従するのか

- 垂直統合・・・垂直統合の程度

- コスト面での地位・・・コスト削減のためにどの程度動いているか

- サービス提供度・・・製品に付加的なサービスをどの程度つけているか

- 価格政策・・・他社の価格よりも高いか安いか

- 力・・・財政力および営業力

- 親会社との関係・・・事業体とその親会社との関係性

- 政府との関係・・・自国ならびに事業を行っている国の政府との関係

これらの次元は必ずしも独立したものではなく、相互に強い関連を示すものもある。企業の戦略というのはこれらの次元のセットになっており、ひとつの業界は戦略次元の特定の組合せパターンをもつ数多くの企業によって構成されている。

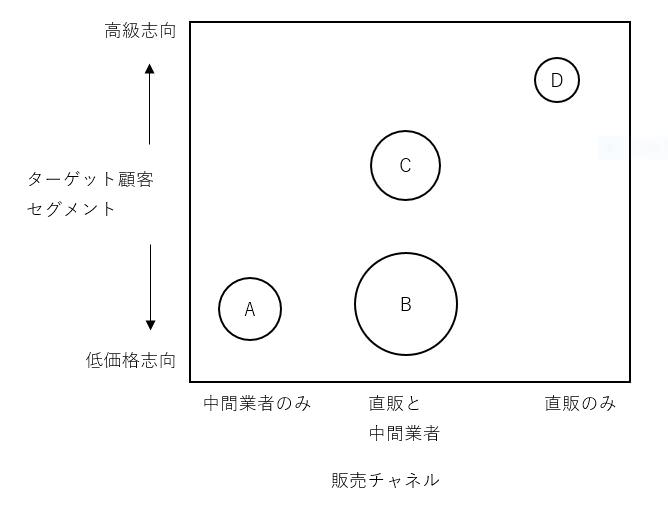

戦略グループマップ

横軸と縦軸にそれぞれ上記の次元を設定し、その2つの次元の程度によって戦略グループを配置する方法が戦略グループマップである。これは業界内の競争を図示するのに有効な方法で、それぞれの戦略グループがどの程度のシェアを占めているのかが視覚的にわかる。

戦略グループマップの軸の数は2つであるため、2つの次元を選択しなければならない。次元の選び方のポイントは、2つの次元が相関しないことと、その業界での主要な移動障壁を決める要因となっていることである。ただし、戦略グループマップはひとつである必要はないので、複数の組合せでマップをつくり、必要なときに必要なマップだけを使用すればよい。

この戦略グループマップを用いれば、戦略グループ間の移動障壁を見つけたり、その業界がどの方向に進んでいるのかが分かることもある。特定の戦略グループが大きなシェアを占めているのか、同程度のシェアをもつ複数の戦略グループがマップ上に散在しているのか、あるいはマップ上の空白に新たな戦略グループが登場した場合に、業界にどのような変化が起こるのかなどを分析できる。