バリュー・チェーン

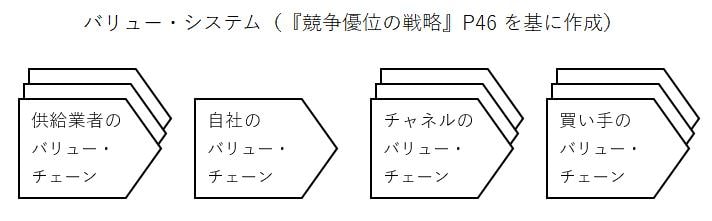

バリュー・チェーン(価値連鎖)とは、マイケル・ポーターによって提案された企業内活動の分析の基礎概念である。また、ポーターは企業間をまたがる大きな活動群をバリュー・システムと呼んでいる。つまり、各バリュー・チェーンの連結がバリュー・システムである。

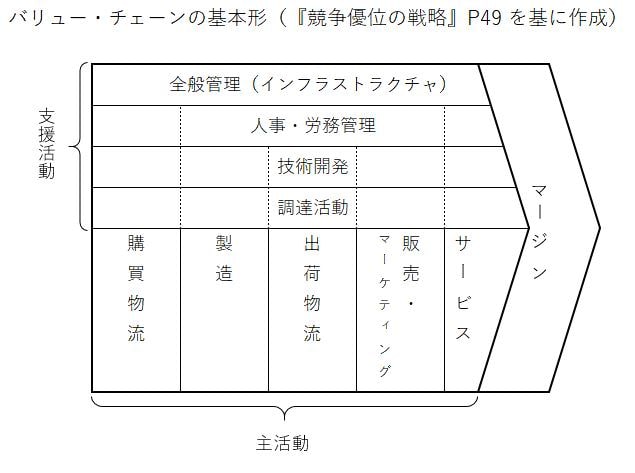

企業というのは様々な活動の集合体である。例えば原材料を購入し運び込む購買物流、原材料を使用して製品をつくる製造、製品を運び出す出荷物流、製品の販売や広告などのマーケティング、その他の支援サービスなどである。これらの価値を生み出す活動の連結がバリュー・チェーンである。

製品の価値は個々の活動の連鎖によって生み出されるため、バリュー・チェーンを分析することは低コストや差別化をどのように実現するのかを知るうえで非常に役に立つ。また、バリュー・チェーンはどの組織レベルにおいても適応することができる。

価値活動の分類

分析を行うにはまず企業の活動を分割する必要がある。企業の価値活動は大きく分けると上記のような主活動と、技術開発や人事・労務管理などの支援活動がある。どのような業界においても、5つの主活動と4つの支援活動に分けることができる。

主活動

- 購買物流・・・原材料などの輸送計画や返品、保管や在庫管理など。

- 製造・・・原材料を最終製品に変換させる活動とそれに伴う管理業務など。

- 出荷物流・・・製品の梱包や出荷、輸送、保管管理など。

- 販売・マーケティング・・・製品を買える手段の提供や、購買を促す活動など

- サービス・・・製品の価値を高めたり維持するサービス活動で、修理やメンテナンス、技術訓練など。

支援活動

- 調達・・・価値連鎖に用いられる購買物の機能の調達。

- 技術開発・・・それぞれの活動を行うのに必要なノウハウや手順などを含む技術の開発で、研究開発(R&D)とは異なる。

- 人事・労務管理・・・社員の募集、採用、訓練、教育などの活動。

- 会社の全般管理・・・本社経営、企画、財務、経理、法規対策、対政府関連業務、品質管理などの多数の活動の集合。

支援活動は間接部門だけではなく、それぞれの部署ごとに行われているものである。これらの支援活動は軽視されがちであるが、競争優位にとって大きな影響を与えることもある。特に技術開発はすべての活動に必要なもので、競争優位の最大の要因ともいえる。所謂改善活動も技術開発の一部である。

3つの活動タイプ

主活動と支援活動はそれぞれを細かく見ていくと、直接的活動、間接的活動、活動の質の保証の3つの活動タイプに分けることができる。

- 直接的活動・・・買い手のための価値創造に直接関与する活動。

- 間接的活動・・・直接的活動が継続して行われるように支える活動。メンテナンスや計画の作成など。

- 活動の質の保証・・・他の活動の質を保証する活動。検査、点検、調整、作業のチェックなどで、ポーターは品質管理と同じではないとしている。

企業の活動は細分化しようと思えばかなり細かく分けることができるが、細かくしてもあまり意味のない活動もある。細分化すべき活動の基本は、経済法則の違う活動、差別化すれば影響力の大きくなりそうな活動、全コストに占める割合が大きい活動の3つである。これらは企業によって、あるいは企業の目的によっても異なるが、簡単に言えばコストや品質、製品の機能に大きな影響を与えそうな活動である。

また、細分化するレベルはマネジメントする範囲によっても異なる。例えば、経営者レベルの人間が検査工程の従業員の行動を細かく分析する必要はないし(企業規模にもよる)、製造部門を管理する人間が製造部門全体を一つの活動とみなして細分化しない場合は分析することができない。

価値活動の連結関係

バリュー・チェーンは個別の活動を分析するよりも、それぞれの活動の連結関係を分析するのが目的である。例えば、特定の活動を別の活動の内部に組み込むことによってコストを大きく削減できたり、活動の順番を変えることで品質の向上ができたりといった方法を見出せる。また、活動を一つに集約したり、あるいは一つの活動を複数に分散させることでコストや品質も変化するはずである。多くの場合、同様の価値を生み出す方法は複数存在し、そこに競争優位の源泉を見出すことができる。

連結関係は企業の内部だけではなく、供給業者や流通チャネルなどの外部との連結もある。これらの連結関係もコストや差別化に影響を与えるし、場合によっては自社内で行うことで大きな優位性が得られることもある。このような自社内でどこからどこまでを行うのがより良いのかを考えるときや、競争分野の範囲を決めるときにも、バリュー・チェーン分析は役に立つ。

バリュー・チェーンに影響する競争分野の幅には以下の4つの次元がある。

- 統合の範囲・・・自社内でどこからどこまでの活動を行うか

- セグメントの範囲・・・製品の種類やターゲットにする買い手の種類

- 地理的範囲・・・競争する地域の範囲

- 業界の範囲・・・競争する業界の範囲

これらは、現状のバリュー・チェーンに何を加えるのか、加えた結果どのように変化するのかを分析することになる。

買い手のバリュー・チェーン

バリュー・チェーンは自社内だけではなく買い手側にもあり、それは買い手が個人の場合でも同じである。自社の製品を購入することで、買い手のバリュー・チェーンにどのような影響を与えることができるのかを考えることは、差別化をするうえで有益である。例えば、当然必要だと思われていた製品についている機能が買い手にとって全く必要のないものであると分かれば、その機能を取り除き他の機能にコストを割くことができ、その結果差別化できるかもしれない。これは買い手が製品に何を求めているのかを知る有効な手段である。